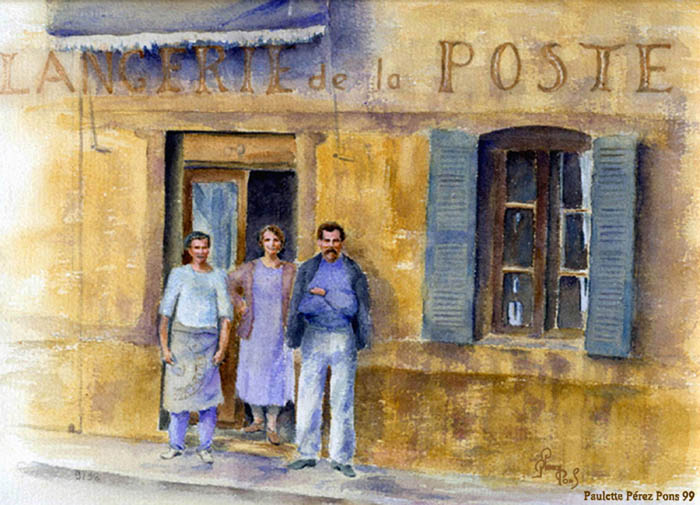

|

Paulette Pérez-Pons |

le 03/04/05 |

La boulangerie de la poste

La Boulangerie de la Poste,

créée par

François Pérez et Marie Pérez-Bertomeu, mes grands-parents en 1922,

était située au numéro 73 rue du 14-Juillet, en face

du café Torrent.

La fille des boulangers

Quatre-ving-dix années qu'une petite fille est née.

Comme elle était jolie, la fille des boulangers,

La quatrième enfant de Grand-père et Mémé.

Ils avaient eu Marie, François, Antoine, déjà,

Mais avec Béatrice, pour la quatrième fois,

Comme à chaque naissance, ils seraient fous de joie.

Les trois premiers garçons, ouvriers de leur père,

Un jour partirent au loin. Au loin pour faire la guerre.

Mémé s’était remise, comme avant leur naissance,

Au four et au moulin. Sans jamais de vacances.

Quand nous dormions là-haut, dans la chambre aux murs blancs,

Nous entendions parfois, un son de clarinette.

Un concert que donnait François juste un moment,

Le temps de cuire, pains ronds, fougasses et baguettes,

Puis il rangeait bien vite le précieux instrument.

Nous entendions les rires d’Antoine et de René,

Quand les uns et les autres racontaient des histoires,

Avec les ouvriers, dehors sur le trottoir,

Puis au petit matin, ils rentraient se coucher.

Même si se posaient, en ces temps difficiles,

Des problèmes insolubles, il y avait le fournil

Où l’on se réchauffait, où il faisait bon vivre,

Où le levain poussait, où les senteurs enivrent.

Le pétrin qui tournait, la pâte faisant des plis,

Sa courroie qui claquait, j’entends encore le bruit.

Sur le bord de la cuve, une petite tache d’or,

Que nous touchions d’un doigt, en tournant. Un trésor,

Que nous nous partagions. Je le vois encore luire.

Nous nous le disputions, jusqu’à ce qu’il s’enfuie,

Tel un soleil couchant, sur des épis de blé,

Continuant sa valse. Puis l’on se retournait.

Là, des mains façonnaient, comme celles d’un potier,

Des chefs-d’œuvre éphémères, que nous regardions naître.

Les yeux émerveillés, nous voyions apparaître,

Des formes rondes et douces, belles comme des dunes

Eclairées dans la nuit par un rayon de lune.

Avec une fine lame, on fendait le dessus.

C’était la touche finale. Le sourire du pain cru,

Que l’on déposait là, sur une longue planche,

Recouverte d’une toile, poudrée de farine blanche.

Puis il fallait attendre, avant l’enfournement,

Que le levain ait fait son travail, patiemment.

Dans le four, on voyait quelques fagots brûler.

Enfin, toutes les cendres il fallait retirer,

Pour que l’épaisse porte, telle la gueule d’un chien,

Puisse avaler sans fin son repas quotidien,

Nous le rendant, doré, alléchant, parfumé.

Puis, c’est dans des corbeilles tressées par les vanniers,

Qu’on transportait le pain, tout chaud, d’un pas pressé,

Pour l’exposer alors au regard des clients,

Sur de belles étagères comme on faisait avant.

Mais derrière le comptoir, les gens s’impatientaient !

Certains prenaient leur pain, puis partaient travailler !

Sur des plateaux en cuivre, rutilants de lumière ,

Il fallait le peser. Tout près de ma grand-mère,

Il y avait le couteau, qui tranchait d’un bruit sourd

Et dans l’indifférence, ces chefs-d’œuvre d’un jour.

En fin de matinée, arrivaient quelques femmes -

On eut dit des rois mages - pour faire cuire leurs plats.

Entraient dans le fournil, apportant leurs offrandes ,

Attendaient que l’on ouvre cette porte gourmande,

Puis repartaient chez elles, nous laissant plantés là.

Il fallait surveiller, quiches, gratins, tartes aux pommes.

Béatrice et Néna s’affairaient faut voir comme,

Autour de tous ces plats, à la sortie du four.

Puis repartaient jouer, s’en allaient faire un tour,

Dans le jardin derrière, faire cuire une grenouille.

Heureusement, agile, elle s’échappait d’un saut !

Résignées, les fillettes se préparaient des nouilles,

Dans une casserole, sur un petit fourneau.

Mémé, l’après midi, faisait des pâtisseries.

Des bûches enrubannées, des mounas, des biscuits,

Et d’autres choses encore, qu’elle allait déposer

Dans la petite vitrine, puis elle se reposait,

Cousait, faisait les comptes. Béatrice, pour l’aider,

Faisait des additions, plus longues que son cahier.

Souvent recommençait, mordillant son crayon,

Elle en oubliait même d’apprendre ses leçons.

Quand Gilbert, à son tour, bien plus tard fit du pain,

Son père n’était plus là, depuis dix ans au moins.

Sa sœur aînée, Marie, fine comme un camée,

Avait déjà trouvé, belle chaussure à son pied.

François, Antoine, aussi Béatrice et René,

Qui lui, à trente-trois ans, allait rejoindre son père,

Laissant ses deux enfants, mais emmenant leur mère.

Que ce fut difficile, pour Mémé. Quelle souffrance !

Elle était courageuse. C’est armée de patience

Et d’opiniâtreté, qu’elle a continué,

Etant seule à se battre contre vents et marées,

A faire tourner longtemps, le moulin de sa vie,

En gardant le sourire dans sa boulangerie.

Aix en Provence, le 10 mai 2001

Paulette Pérez - Pons

Béatrice Pérez est née en 1916, et nous a quittés en 2002.

Néna était son amie d’enfance.

Elle

s’appelle, en réalité, Lucienne Llorens.